第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)1名選任の件

- (1) 提案の要領

Paul J. Broughを監査等委員でない取締役として選任する。

ただし、本議案は、第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件の議案が承認可決されなかった場合に効力を生じるものとします。 - (2) 提案の理由

上記共通する提案の理由のとおりです。

なお、上記第4号議案(2)のとおり、3Dは、Paul氏を監査等委員である取締役として選任することが最も望ましいものと考えております。しかしながら、サッポロが抱える課題の克服に必要な知識・経験を豊富に有する人材であるPaul氏については、不動産事業の切り離し及びそれにより得られた資本の配分という、サッポロにとって極めて重要な意思決定に対する監督のみならず、有益な助言をより重視して、サッポロの業務執行全般に対する監査業務を担う監査等委員会の委員とするのではなく、監査等委員でない取締役として選任することが望ましいとお考えになる株主様もおられる可能性があるものと考えております。

そこで、この点についてもお諮りするべく、監査等委員である取締役1名選任の件の議案が承認可決されなかった場合に効力を生じるものとして、Paul氏を監査等委員でない取締役として選任することをご提案いたします。 - (3) 候補者の氏名、略歴等

上記、第4号議案(3)のとおりです。

第4号議案及び第5号議案に対する取締役会の意見

当社取締役会は、第4号議案に 反対 いたします。

当社取締役会は、第5号議案に 反対 いたします。

株主提案 第4号議案 及び 第5号議案 に反対の理由

本株主提案では、提案株主の当社に対する「資本規律への疑義」「取締役会の監督機能への疑義」「取締役会の専門性への疑義」「取締役会の透明性への疑義」の4つの疑義から、(i)Paul J.Brough氏を監査等委員である取締役として選任すること、(ⅱ)(i)が承認可決されない場合にPaul J.Brough氏を監査等委員でない取締役として選任すること、を求めています。

しかしながら、提案株主が述べる疑義の根拠となる諸事項について、当社の現体制には当たらないと考えます。当社取締役会としては、当社が目指す中長期的な企業価値向上並びに株主の皆様の利益のためには、現在の取締役体制が最適と考えており、本株主提案に反対いたします。

当社取締役会が本株主提案に反対する理由について、以下、①当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化への取り組み、②強化されたコーポレート・ガバナンス体制の下で、企業価値向上のため諸施策の策定及び執行を適切に実行してきたこと、③現在の提案する取締役体制が最適であること、④株主提案の候補者のスキルセットや資質・経験等を踏まえ、Paul J.Brough氏を追加で取締役とすべきとは考えられないこと、の4つの項目に即してご説明いたします。

① 当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化への取り組み

当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化・充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付け、これまで、高い監督機能と透明性を兼ね備えた取締役会の下、機動的な意思決定と経営目標の達成に向けた経営監視機能の強化に努めてまいりました。

主なコーポレート・ガバナンス体制強化の取り組み

- ・2023年2月:

- 機関投資家等資本市場との対話に独立社外取締役が参加(継続)

- ・2023年2月:

- 当社株券等の大規模買付行為への対応方針の非継続を決定

- ・2023年2月:

- 政策保有株式縮減方針(2026年12月末までに親会社の所有者に帰属する持分合計に対する保有株式簿価の比率を20%未満とする)

- ・2023年3月:

- 不動産に強みを持つ独立社外取締役1名を増員し、独立社外取締役が取締役会の過半数(取締役会構成員11名中独立社外取締役6名)となる

- ・2024年2月:

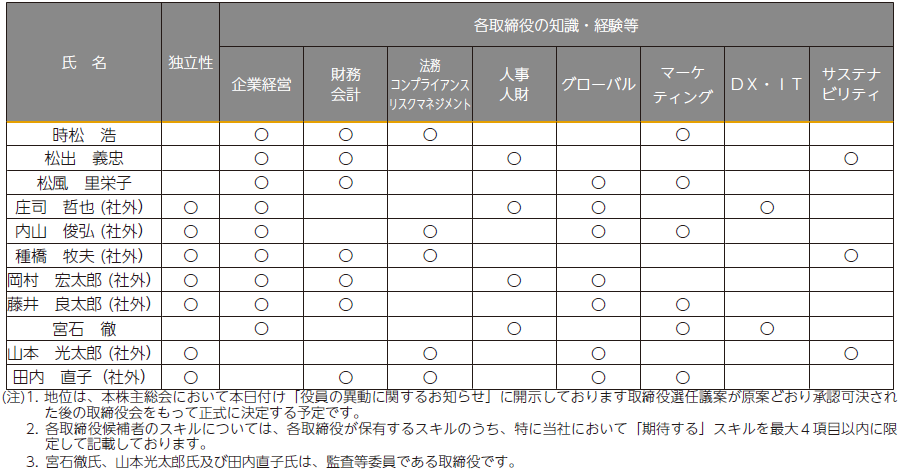

- 「中期経営計画(2023~26)」(以下、「中期計画」といいます。)の達成に向けて、取締役会のスキルマトリクスの見直しを実施

- ・2024年2月:

- 政策保有株式縮減方針目標を前倒し(2026年12月末までに親会社の所有者に帰属する持分合計に対する保有株式簿価の比率を10%未満とする)を決定

- ・2024年3月:

- 資本市場やM&A、食品分野で強み・経験を有する独立社外取締役3名を選任、独立社外取締役1名を増員し、取締役会構成員11名中独立社外取締役7名となる

- ・2024年4月:

- 中期計画と整合した、取締役報酬制度の見直しを実施

まず、当社取締役会は独立性の高い構成となっており、独立的・客観的・専門的な視点を備えたコーポレート・ガバナンスを実践しております。

本株主総会において上程予定の第2号議案をご承認いただいた場合、当社の全取締役11名中独立社外取締役は7名となり、また、監査等委員でない取締役8名中独立社外取締役は5名、監査等委員である取締役3名中独立社外取締役は2名といずれも独立社外取締役が過半数を占める予定です。当社は、任意の委員会である指名委員会及び報酬委員会も設置しており、いずれも独立社外取締役が委員長を務め、委員会を構成する委員の過半数が独立社外取締役となる予定です。

このように当社の取締役会及び監査等委員会や指名委員会、報酬委員会は、いずれも独立社外取締役を中心に構成され、サッポログループの持続的な企業価値向上に向けて、独立的・客観的・専門的な視点から的確に提言・助言並びに監査・監督を行うに足る人数・割合の独立社外取締役数を確保しております。

次に、上記で述べたコーポレート・ガバナンス体制は、指名委員会及び報酬委員会での取り組みにおいても有効に機能しています。

指名委員会では、2023年からの中期計画に合わせ、当社取締役として必要なスキルを整理し、スキルマトリクスを見直しました。その結果を踏まえ、独立社外取締役を増員し、独立社外取締役が取締役会の過半数となる構成としました。さらには、不足するスキルの補充と更なるガバナンス強化のために、2024年には独立社外取締役体制の充実化を図り、独立社外取締役1名の増員と新たに金融・M&A・食品のスキルを有する独立社外取締役3名を選任しました。こうした取り組みは、指名委員会における議論により主導されたものです。

また、報酬委員会においても、2024年度から、中期計画とより整合した報酬制度への改定、業績連動報酬の評価指標を売上収益及び事業利益からEBITDA及びROEへの変更、カーボンニュートラルの実現に向けて温室効果ガスの排出削減量についての自社株報酬の評価項目への組み入れ等の改革を進めており、中長期的な企業価値向上へ向けて、取締役会としての積極的な取り組みを促す仕組みを整えています。

さらに、当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のための重要な視点を得るとともに、当社の経営情報を開示・説明するため、株主・投資家との直接的な対話を重視し実践しております。具体的には、株主・投資家との積極的な面談の実施を中心とし、これに加え、株主への分かりやすい開示や事業戦略や事業環境の理解促進を目的とする説明会の開催を通じて直接的な対話を継続して行っております。(機関投資家・証券アナリストとの個別面談の回数:2023年145回、2024年205回)

また、機関投資家等の資本市場との対話では、独立社外取締役も積極的に参加し、当社の執行部に対する監督状況や、独立した立場からの当社の課題及び取り組みへの評価等を直接ご説明しております。資本市場との対話で得られた資本市場参加者のご意見や提言等については、定期的に経営層へのフィードバックを行い、取締役会で議論することにより経営に活かしております。こうしたご意見や提言等を踏まえ、当社が経営として取り組んできた内容については、下記②で具体的にご説明いたします。

以上のとおり、当社はコーポレート・ガバナンス体制の強化・充実への取り組みを推進し、高い監督機能と透明性を兼ね備えた取締役会の下で、機動的な意思決定と経営目標の達成に努めてまいりました。

② 強化されたコーポレート・ガバナンス体制の下で、企業価値向上のため諸施策の策定及び執行を適切に実行してきたこと

当社は、これまで強化してきたコーポレート・ガバナンス体制を、以下のとおり、当社における企業価値向上のための諸施策の策定及び執行に繋げてまいりました。

当社は2023年より「持続的成長と資本効率重視」をテーマに構造改革・事業成長による収益力強化と資産や事業ポートフォリオの見直しによる資本効率を高め、企業価値向上を確かなものとする中期計画をスタートさせました。中期計画では、ROE目標やEBITDA・海外売上高の成長性目標を掲げるとともに、連結配当性向30%以上を基本に、現状水準を下限として、中長期的な利益成長を伴う配当水準の向上を図る方針を打ち出しました。加えて、資産圧縮方針として不動産事業における資産の圧縮と、政策保有株式の対資本比率20%未満の達成及び継続的な改善を図ることとしました。

また、2023年2月には、中期計画の公表と国内外の機関投資家をはじめとする株主の皆様のご意見等も総合的に勘案し、当社株券等の大規模買付行為への対応方針の非継続を決定しました。

上記方針の下、2023年12月期は、年初計画に掲げた業績目標を達成しました。また、不動産事業における一部固定資産の譲渡や政策保有株式の縮減(合計155億円)に取り組むとともに、1株当たり配当金を2022年12月期の42円から47円に増配を行いました。

さらに、中期計画公表後に実施した国内外の機関投資家との対話等を踏まえ、当社として、中長期的に目指す姿の具体化とその基本戦略の策定が必要であると考え、2023年9月にグループ戦略検討委員会(当社執行取締役に加え、外部有識者として小城武彦氏(元カネボウ株式会社 代表執行役社長)、藤井良太郎氏(ペルミラ シニア・アドバイザー。なお、藤井氏は2024年当社独立社外取締役に就任)を加えた構成)(以下、「本委員会」といいます。)を設置し検討を開始しました。本委員会の検討内容は、取締役会にも逐次報告を行い、取締役会からの意見については本委員会へフィードバックしました。こうした検討を経て、2024年1月に本委員会による取締役会への答申がなされ、取締役会では答申内容を踏まえた議論を行い、2024年2月、当社は、中長期的な企業価値向上のための「グループ価値向上のための中長期経営方針」(以下、「中長期経営方針」といいます。)を公表しました。

中長期経営方針では、サッポログループを3事業(酒類、食品飲料、不動産)の集合体から、グループの総力を酒類成長による価値向上に昇華させる事業体へと変革することを目指し、食品飲料事業は子会社の再編やレモン事業強化等の事業整理やSKU削減を行い、不動産事業は外部資本を導入し、そして、ビール成長投資を大幅拡大する方針をそれぞれ打ち出しました。

2024年4月からは、中長期経営方針の具体化に向け、当社と当社傘下の各事業会社が一体となった検討を開始しました。主要課題として、事業戦略の観点で4テーマ、コーポレート戦略の観点で5テーマを設定し、それぞれのテーマ別にワーキンググループ(WG)を設置しました。

各WGは当社や事業会社の取締役と関係部署のメンバーで構成し、それぞれ関連する知見を有する複数名の独立社外取締役も参加しております。特に酒類事業の事業戦略の検討や不動産事業の方針の検討は重要性が高いと考え、専門的な知見を有する外部アドバイザーを起用しました。いずれのWGの状況も、取締役会への月次進捗報告及び議論により、取締役会において適切にモニタリングを実施しております。

こうした取り組み状況は、四半期決算の中で適切に説明を行っております。そして、2024年9月には、不動産事業への外部資本導入に関する提案募集を開始し、現在その検討プロセス(以下、「本プロセス」といいます。)を進めております。こうした当社のコーポレート・ガバナンスの体制の強化・充実の取り組みから、提案株主が指摘する「取締役会の監督機能への疑義」は当たらないと考えます。

提案株主は、「取締役会の透明性への疑義」として、本プロセスにおける当社の意思決定についての株主に対する透明性が十分に確保されているか疑義があるとし、切り離し対象の不動産や取引スキーム、譲渡対象の持分、切り離しの時間軸等の更なる開示を求めています。しかしながら、本プロセスにおいては、不動産切り離し対価の最大化を通じて、当社の企業価値の向上を実践する、パートナー候補者からの真摯なご提案を募ることが重要であり、パートナー候補者間の公平性を保つことに加え、各々の情報の秘匿性を維持した状態でプロセスを進めることが重要な要素になると考えております。本プロセスの途中段階において、パートナー候補者との協議により合意あるいは確定したものではない情報を開示することは、パートナー候補者の真摯な提案及び検討における阻害要因となり、当社の企業価値の向上のために最善の結果が導き出されない可能性があります。当社としては、上記考慮に基づき当社の企業価値の向上の観点から必要かつ合理的と考えられる情報開示を適時適切に実施していきたいと考えております。このように、現状の開示方針は企業価値の観点から合理的な判断に基づくものであり、提案株主が指摘する「取締役会の透明性への疑義」は当たらないと考えます。

なお、一般的な外部資本導入の検討プロセスにおいて、プロセスの途中段階でのスキームや時間軸等を含む詳細な情報開示は、実務上も一般的ではありません。提案株主の本プロセスに係る現段階での開示要求は、一般的な開示実務に照らしても、過度な情報開示を求めるものです。

また、重要な経営方針の1つである当社のキャッシュアロケーションについては、中期計画でも開示しておりましたが、その後、2024年2月に公表したとおり、不動産事業の投資方針と政策保有株式縮減の加速による資産圧縮方針を更新し、事業戦略・財務戦略の検討状況に応じて適時適切に見直しを図ってまいりました。

加えて、資本効率を意識した経営を行うため、資本コストに基づいた事業管理・財務運営方針を徹底し、企業価値の最大化を図っております。ROICを社内管理指標とし、事業別のWACCに基づいた事業継続判断基準を厳密化しております。また、WACCに一定のスプレッドを加えた数値をハードルレートとし、事業計画設定のガイドラインとして用いております。個別事業についても、定期的にモニタリングを実施しており、ROICツリー展開により改善ドライバーを抽出し、それにより効果的なKPIの設定に繋げることで、ROICの更なる改善を図っております。

さらに、重要課題の1つと捉えている海外事業については、安定した事業運営を行う基盤作り、すなわち組織・人財の強化を最優先とした取り組みを進めております。2024年4月には当社に国際戦略部を新設し、ガバナンス強化、投資機会や他社とのアライアンスの探索に向けた専門組織体制を整備しました。また、シニア・マネジメントを含む、海外事業経験豊富な外部人財を登用しました。

なお、当社は、2025年1月30日付「通期業績予想の修正及び減損損失(連結決算)の計上に関するお知らせ」にてお知らせのとおり、「STONE BREWING CO., LLC」における「減損損失」の計上を開示しております。これを受け、米国事業を含むグループ全体の海外事業経営を見直して、新しい体制を導入しています。具体的には、2025年1月より従来のサッポロビール株式会社の経営会議から海外事業に関する意思決定を分離、同社の中に新に設置した「国際経営会議」にて執行の意思決定を行う体制としました。「国際経営会議」ではサッポロホールディングス株式会社の監督のもと、海外経験が豊富な経営陣による指導と指揮命令系統・情報共有システムの簡素化を実施し、経営意思決定の質とスピードの向上を図っております。こうした取り組みは、取締役会でも適宜報告、議論が行われ、当社の課題を直視した改善の取り組みとなっているか等の監督と事業執行のモニタリングを行っています。

以上に述べたとおり、当社の資本効率の向上を目指す経営及び海外事業の課題改善への一連の取り組みから、提案株主が指摘する「資本規律への疑義」は当たらないと考えます。

上記のとおり、当社が、これまで強化してきたコーポレート・ガバナンス体制は、当社における企業価値向上のための諸施策の策定及び執行に繋げてまいりました。このような取り組みもあり、2026年のROE目標達成が十分見通せる段階に来ております。また、利益水準も着実に進んでおり、2024年12月期の1株当たり配当金は2023年12月期対比で5円増配の52円を予定しております(本株主総会での上程を予定しております。)。2025年12月期は2024年12月期からさらに8円増配の60円を予想しております。

③ 現在の当社の取締役体制は最適であること

上記①で述べたとおり、当社は取締役会の過半数を独立社外取締役が占める体制とすることでコーポレート・ガバナンス体制の強化を図り、また、中期計画の実行の監督に必要となるスキルマトリクスの充足により持続的成長及び企業価値向上に資する取締役会の構成を実現しております。

上記で述べたとおり、指名委員会での検討を踏まえ取締役会にてスキルの見直しを行い、2023年に金融・不動産事業で豊富な経験を有する種橋牧夫取締役、2024年に、金融・資本市場で豊富な経験を有する岡村宏太郎取締役、海外を含む投資・M&Aで豊富な経験を有する藤井良太郎取締役、食品事業(特に新規事業、M&A、監査等)で豊富な経験を持つ田内直子取締役を選任し、取締役会の独立社外取締役の構成比率を更に引き上げた体制(2022年50%、2023年55%、2024年64%)とし、取締役会の監督機能の強化に繋げてまいりました。そして、このような独立性の高い取締役体制の下で、執行による業績の改善が行われてきました。

さらに、独立社外取締役それぞれが有する専門性や強みを踏まえ、独立社外取締役には中長期経営方針の具体化のための重要テーマに関する検討を行う各WGに参加してもらい、議論を積み重ねてきました。その結果、当社では、現在公表している中長期経営方針の具体化や不動産事業への外部資本導入の検討を進めることとなりました。こうした取り組みにより、今後の進捗を適切にモニタリングする上でも、当社取締役会の高い実効性を実現できるものと考えます。

なお、こうした取り組みは、上記で述べたとおり、独立社外取締役が積極的に株主・投資家との対話に参加する中で得られた要望や示唆を、取締役会における議論に反映した結果であるといえます。

このようなコーポレート・ガバナンス体制のもと、当社が提案する次期取締役会体制は、中長期経営方針の実現に向けて、独立性の高い指名委員会によって長期間・複数回の議論を経て推薦され、そして、取締役会にて決定されたものであり、当社の持続的成長及び企業価値向上に資する専門性を有した最適な構成となっております。こうした取締役体制を踏まえると、提案株主が指摘する「取締役会の専門性への疑義」は当たらないと考えます。

ご参考:第2号議案をご承認いただいた場合の取締役のスキルマトリクス

④ 株主提案の候補者のスキルセットや資質・経験等を踏まえ、Paul J.Brough氏を追加で取締役とすべきとは考えられないこと

提案株主より推薦されたPaul J.Brough氏について、指名委員会の委員が面談を実施しました。指名委員会は、当該面談結果を踏まえて、候補者の資質・実績・専門性、さらに、当社取締役会の全体構成における役割・機能等も考慮に入れて検討・審議を行い、取締役会に答申を行っております。当社取締役会は、当該答申を踏まえ、検討・審議を行いました。その結果、以下の理由により、同氏が当社の持続的成長及び企業価値向上に貢献いただくことが期待できる旨の確証が得られませんでした。

- 当社推薦取締役候補者とのスキルセットの重複

上記③で示したとおり、当社取締役会のスキルマトリクスは、2023年経営方針及び中期計画の遂行を背景とする取締役会に必要なスキルを整理したものとなっております。資本市場参加者の意見も考慮し、指名委員会にて徹底した議論を行った結果をまとめておりますので、スキルマトリクスは当社の持続的成長及び企業価値向上に資するものであると確信しています。提案株主は、推薦した同氏を選任することにより、不動産切り離し対価の最大化及び資本配分の最適化の実現が可能になると主張しております。これらの実現に必要となるスキルとしては、財務、金融、事業再生等が挙げられるところ、当社におけるスキル項目に照らすとそれらは「財務会計」に該当すると考えられ、面談では同氏がかかるスキルを備えているかどうかについても確認しました。しかしながら、こうしたスキルは、上記のスキルマトリクスのとおり、現在の当社取締役会のスキル体制において既に充分な水準を確保できていると考えており、同氏を追加することが取締役会の実効性を高めるとは考えられません。

以上のとおり、同氏を選任しなくとも、提案株主が主張する不動産切り離し対価の最大化及び資本配分の最適化は、当社推薦取締役候補者による取締役体制で実現可能であると考えます。 - 社外取締役としての独立性

当社は社外取締役の独立性基準として、現在または過去3年間において、当社株主の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)に該当しない者であることを要件としています。提案株主は2025年1月16日時点において、当社株式を議決権ベースで19.70%保有しており、当社の主要株主に該当しています。

当社指名委員会による同氏との面談でも確認いたしましたが、同氏は2024年2月から提案株主のアドバイザーを務め、提案株主から報酬を受領しているとのことです(なお、社外取締役に就任の際は、これを辞任するとのことです。)。また、同氏は、主にIR活動で提案株主の投資家との対話等の役割を担っているとのことで、提案株主の業務執行者に準じる業務を行っていると考えられます。これらの事情を踏まえ、当社としては、当社の取締役会における少数株主の利益保護の観点から、当社社外取締役への同氏の就任は、監査等委員である取締役、監査等委員でない取締役のいずれにおいても適切ではないと判断しました。なお、同氏が社外取締役に選任された場合、当社の独立性基準の下では、要件を満たさないため、非独立社外取締役となるものと判断しております。なお、同氏との面談の結果、指名委員会としては、現状11名の体制で取締役会での議論は活発に行われており、規模としても適正な水準であること、また、スキルの重複・不足を回避し、社内取締役と独立社外取締役の適正なバランスを維持できることから、中長期経営方針の具体化や不動産事業への外部資本導入の実行を監督するために、十分なスキルを有する現取締役体制の継続が持続的成長及び企業価値向上に資する体制であると判断しております。

そのため、当社取締役会として、同氏に当社の企業価値の向上に付加的な役割の発揮や取締役会の実効性向上への貢献は期待できず、よって追加で監査等委員である取締役又は監査等委員でない取締役のいずれとしても選任すべきではない、との結論に達しました。

⑤ 結論

以上①~④の理由より、当社取締役会としては、提案株主が主張する「資本規律への疑義」「取締役会の監督機能への疑義」「取締役会の専門性への疑義」「取締役会の透明性への疑義」は当社には当たらず、当社が目指す中長期的な企業価値向上並びに株主の皆様の利益のためには、現在の取締役体制が最適であると考えます。そのため、Paul J.Brough氏を監査等委員である取締役、又は監査等委員でない取締役として選任することが、中長期的な観点から、企業価値及び株主価値の双方に資するものではないと考えております。

したがいまして、当社取締役会としては、本株主提案に反対いたします。